広尾町成年後見あんしんセンター

成年後見制度とは

判断能力が十分でなくなっても自分らしく安心して暮らせるようにその方の権利を守り、法的に支援する制度です。

- 1.成年後見制度とは

- 2.成年後見制度の種類

- 3.成年後見人等の仕事

- 4.成年後見人等の仕事に含まれない事

- 5.成年後見人等の権限(代理権・同意権・取消権)

- 6.成年後見人等の報酬

- 7.法定後見制度の利用方法

- 8.任意後見制度の利用方法

成年後見センターの業務については下記のページをご覧ください。

1.成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でなくなり、自分一人では、契約や財産の管理などをすることが難しい方が、自分らしく安心して暮らせるように、その方の権利を守り、法的に支援する制度です。

2.成年後見制度の種類

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

(1)法定後見制度

すでに認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分ではないため、本人自身で法律行為を行うことが難しい場合に、家庭裁判所が適任と思われる援助者(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、本人を法的に支援する制度です。本人の判断能力の程度に応じて、補助・保佐・後見の3つに分けられます。

- 補助・・・判断能力が不十分な方

- 保佐・・・判断能力が著しく不十分な方

- 後見・・・判断能力が欠けているのが通常の状態の方

(2)任意後見制度

将来、自分が認知症等で契約や支払いができなくなったときに備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうのか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。

3.成年後見人等の仕事

ご本人に代わり、成年後見人等が行える支援内容は次のとおりです。

(1)財産の管理に関すること

例えば・・・

- 預貯金の通帳、その他の財産の保管

- 預貯金・有価証券などの管理

- 預貯金口座の開設、預け入れ、払い戻し、解約

- 公共料金、介護保険料、国民健康保険料、生活や療養などのために必要な支払い

- 税金の申告

- 不動産の管理、処分(賃貸借契約含む)、増改築工事の契約

- 貸地・貸家の管理(賃料収入管理)

- 遺産分割、遺産・贈与の受領

- 異議申立・訴訟

(2)生活や健康管理(身上保護)に関すること

例えば・・・

- 日常生活の見守り

- 入退院の手続き、医療費の支払い

- 施設入退所契約

- 福祉サービスの契約、処遇の見守り

(3)家庭裁判所(成年後見等監督人)への報告等

- 財産管理および身上保護の状況を、定期的に報告する。

- 家庭裁判所の許可が必要な事項について申立を行う。

4.成年後見人等の仕事に含まれないこと

以下の内容は成年後見人等の仕事には含まれません。

- 介護や家事援助などの労働

- 入院・入所時の身元引受、保証

- 手術など医療に関する同意

- 養子縁組、認知、結婚、離婚などの身分行為

- 遺言、臓器提供、延命治療など、本人自身の意思に基づくことが必要な行為

- 葬祭、埋葬、家財の整理など死後の手続き、相続手続き

5.成年後見人等の権限(代理権・同意権・取消権)

成年後見人等には後見業務を行ううえで、次のような権限が付与されます。

付与される権限の種類や行使できる範囲は、一律ではありません。

権限の種類

• 代理権:本人に代わって法律行為を行うことができる権利。ただし、結婚・離婚・養子縁組などの身分行為には代理権はありません。

• 同意権:本人が行おうとする行為に対して同意を与える権利。

• 取消権:本人が行った法律行為が本人にとって不利益となる場合に取り消すことができる権利

権限の範囲

| 補助人 | 保佐人 | 成年後見人 | 任意後見人 | |

| 代理権の 範囲 | 申立の範囲内で家庭裁判所が指定した法律行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が指定した法律行為 | 原則すべての法律行為 | 任意後見契約で定めた法律行為 |

| 同意権・取消権の範囲 | 申立の範囲内で家庭裁判所が定める行為 ※日用品の購入など、日常生活に関する行為は除く。 | ・民法13条1項※に記載のある行為 ・家庭裁判所が指定した行為 ※日用品の購入など、日常生活に関する行為は除く。 | 日用品の購入など、日常生活に関する行為のみ取り消すことができない。その他の行為は全て取り消しの対象になる。 | 権限は無し |

- 民法13条1項:借金、訴訟、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項

6.成年後見人等の報酬

成年後見人等の報酬額の決め方は、法定後見制度と任意後見制度で異なります。

(1)法定後見制度の場合

報酬額は、成年後見人等の事務内容(財産管理および身上保護)や成年後見人等が管理する本人の財産(被後見人等の預貯金等の流動資産。不動産は除く。)を総合的に考慮して、家庭裁判所が決定します。

ちなみに、成年後見人等が親族の場合、家庭裁判所から成年後見監督人等が選任されることがあります。この場合は、監督人の報酬が発生します。なお、監督人の報酬額についても、事務内容や本人の流動資産額に応じて家庭裁判所が決定します。

(2)任意後見制度の場合

任意後見人の報酬額は、本人と任意後見人となる予定の人(任意後見受任者)との間で決定し、任意後見契約公正証書に記載しておきます。報酬が発生する時期は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行ったうえで、任意後見監督人が選任されてからとなります。

報酬を支払うタイミングは、本人と任意後見受任者の間で決めておきます。年1回でも毎月でも可能です。支払うタイミングについても任意後見契約公正証書に記載しておきます。

なお、任意後見監督人にも報酬が発生し、この報酬額は家庭裁判所が任意後見監督人の事務内容や本人の財産(被後見人等の預貯金等の流動資産。不動産は除く。)を総合的に考慮して決定します。

7.法定後見制度の利用方法等

(1)誰が申立できるのか

【法定後見制度の申立ができる方】

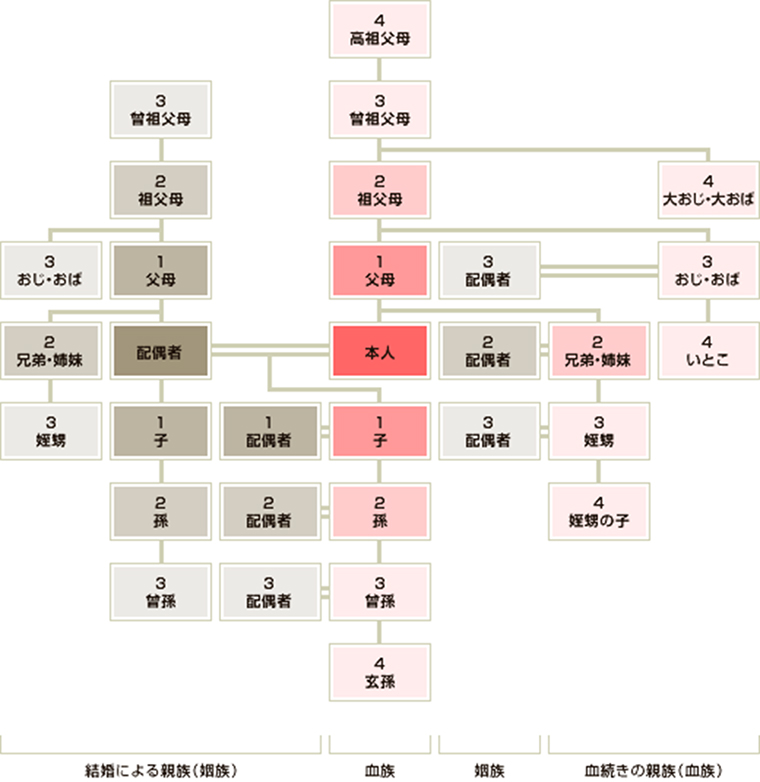

本人、配偶者、四親等内の親族(下図を参照ください)、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、区市町村長、検察官など

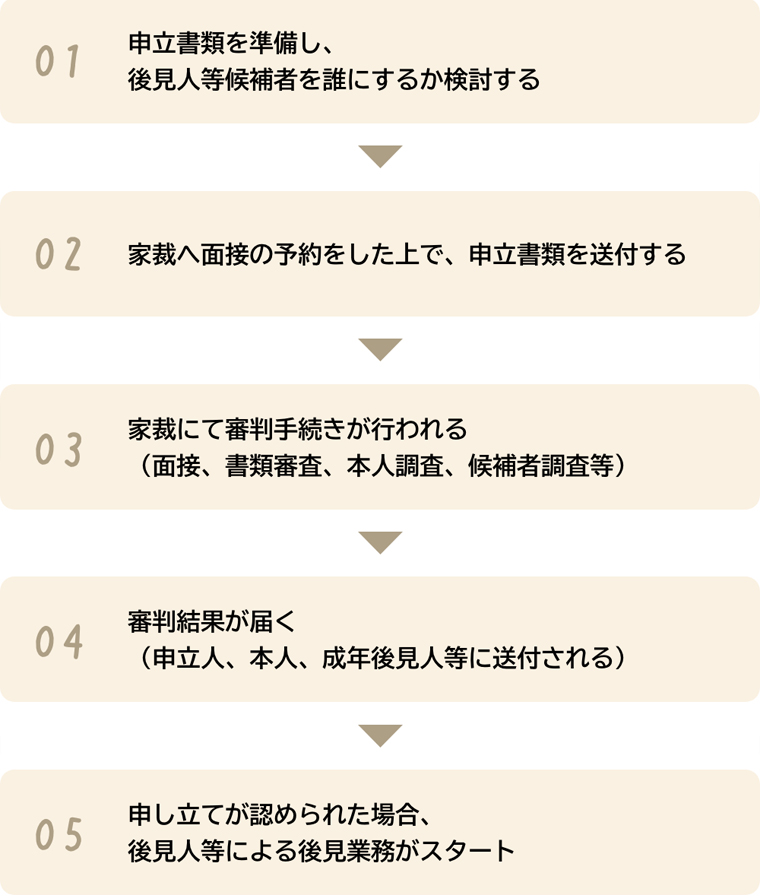

(2) 申立から法定後見開始までの大まかな流れ

(1)申立書類を用意します。

「家庭裁判所後見サイト」からダウンロードできます。家庭裁判所でも配布。郵送で取り寄せることもできます。

広尾町成年後見あんしんセンターでもお渡ししています。

(2)申立に必要な書類をそろえます。

成年後見センターでは、書類の書き方等でご不明な点について、ご相談をお受けしています。

(3)成年後見人等の候補者を、誰にするかを検討します。

成年後見人等になるための専門的な資格は必要としません。ただし、次の人は成年後見人等になることができません。成年後見人等候補者がいない場合でも、家庭裁判所に一任することもできます。

- 未成年者

- 家庭裁判所で成年後見人、保佐人、補助人等を解任されたことがある人

- 破産開始決定を受けたが、免責許可決定を受けていないなどで復権していない人

- 現在、本人との間で訴訟をしている又は過去に訴訟をした人

- 現在、本人との間で訴訟をしている又は過去に訴訟をした人の配偶者、親又は子

- 行方不明である人

(4)家庭裁判所へ面接の予約をし、申立書類を送付します。

申立先は、本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所となります。

- 広尾町在住の場合 : 釧路家庭裁判所帯広支部(帯広市)

(5)審判手続きが行われます。(面接、書類審査、本人調査、候補者調査等)

※本人の判断能力について、必要な場合は医師の鑑定が行われます。

(6)申立に対し、家庭裁判所が本人の判断能力を審理し、成年後見人等を決めます。

(7)審判結果が、申立人と本人、成年後見人等に告知・通知されます。

(8)法務局(東京法務局民事行政部 後見登録課)に登記されます。

(9)成年後見人等による本人支援が開始されます。

8.任意後見制度の利用方法

任意後見契約は、公証役場で公証人が作成する公正証書で結びます。

任意後見人が、後見人として活動を始めるのは、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからです。

(1)任意後見契約および、任意後見人による支援が開始されるまでの大まかな流れ

- 将来、どのように暮らしたいか、自分で考えます。

- 任意後見人を引き受けてくれる人(任意後見受任者)を探します。

- 任意後見受任者と話し合い、どんなことを依頼するかを決めます。

- 公証役場に任意後見契約書(公正証書)の文案を相談します。

- 任意後見受任者と一緒に公証役場に行き、任意後見契約を結びます。

※公正証書は、全国どこの公証役場でも作成できます。公証役場まで出かけられない場合は、出張してもらうことも可能です。(別途出張費用がかかります。) - 認知症や病気などにより判断能力が不十分な状態になったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をします。

※申立ができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者のみです。 - 任意後見監督人が選任されると、任意後見人が任意後見契約に基づき、財産管理・身上保護の事務を行います。

広尾町成年後見あんしんセンター

| 所在地 | 〒089-2622 広尾郡広尾町公園通南4丁目1番地 |

|---|---|

| TEL | 01558-2-4110 |

| FAX | 01558-2-4258 |

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業は、高齢や障がい(知的障がい、精神障がい)により日常生活の判断能力に不安があり、在宅で生活している方または在宅で生活する予定の方に、福祉サービスの利用手続きや生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預かりなどのお手伝いをします。

主なサービス内容

福祉サービスの利用支援

- 福祉サービスについての情報提供や利用手続きのお手伝い

- 利用している福祉サービスの苦情を解決するためのお手伝い

日常的金銭管理サービス

- 公共料金の支払いや年金受領の確認、預金から生活費の払い戻しなど日常的なお金の管理のお手伝い

書類等のお預かりサービス

- 定期預金通帳や年金証書など、紛失しては困る大切な書類の預かり

利用料

- 1回(1時間程度)の利用で、利用料金1,200円と生活支援員の交通費実費分(車両を利用した場合は一律300円)がかかります。

- 生活保護を受給している方は無料です。

- 書類等の預かりサービスで金融機関の貸金庫を利用する場合は、別途実費負担がかかります。

- 介護や生活に関する相談は無料です。

利用手続き

- まずは、広尾町社会福祉協議会までご連絡ください。ご本人以外でも、ご家族や民生委員、その他関係機関などを通じてのお問い合わせやご相談もお受け致します。

- 職員がご自宅等に訪問し、詳しくお話を聞かせていただきます。

- ご本人より利用の意思が確認できた場合、生活状況の確認を行います。

- ご本人と一緒に、支援する内容や訪問の頻度などの支援計画を作成します。

- 契約内容にご同意いただければ、利用契約を結びます。

- 契約後、支援計画に沿って「生活支援員」がサービスを提供します。

お問い合わせ

広尾町社会福祉協議会(成年後見あんしんセンター)

| 所在地 | 〒089-2622 広尾町公園通南4丁目1番地 |

|---|---|

| 電話番号 | 01558-2-4110 |

| FAX | 01558-2-4258 |

法外援護資金貸付事業

事業内容

現行制度による(生活保護、年金等)を受けられず、家族や親族、知人等を有しない世帯で、緊急かつ一時的に生命維持が困難な状況にある世帯に対し、その世帯の生活維持と安定を図ることを目的とした資金です。

貸付対象

貸付の対象は広尾町に居住し、低所得の為の不測の出費によって生活を脅かされ、資金の融資を他から受ける事が困難な世帯

提出書類

申込書(地区担当民生委員を通じて提出)・償還誓約書

貸付限度額

一世帯50,000円以内

償還期間

据え置き期間1か月を含む12か月以内とし、この期間内の償還は無利子とします

保証人

保証人は原則として広尾町に1年以上引き続き居住し、借受世帯の自立に熱意を有する者